Ernst Roedner (nato Rosenbaum) nacque il 5 maggio 1895 a Maehrisch-Neustadt, una cittadina della Moravia che all’epoca faceva parte dell’impero austro-ungarico ma che si trova a ben 226 chilometri da Vienna. Era il secondogenito di Armin Rosenbaum, un imprenditore ebreo austriaco, e di Enrica Uiberall, un’ebrea polacca (foto 1). Tre anni prima, a Vienna, era nata la primogenita Elena. Dopo di lui nacquero Emmy (1897) e infine Wilma, nel 1903.

Gli anni di Maehrisch-Neustadt furono anni spensierati (foto 2), almeno per i figli. Ernst frequentò la scuola locale senza infamia e senza lode, e cominciò precocemente lo studio del latino e del greco. Nel 1911 la famiglia Rosenbaum fece ritorno a Vienna e si stabilì in un palazzo signorile al numero 3 di Albertgasse.

Lo scoppio della prima guerra mondiale sconvolse la famiglia Rosenbaum. Il primo ad essere coinvolto, del tutto inaspettatamente, fu mio nonno Armin, all’epoca cinquantenne, che dirigeva una fabbrica di conserve per l’esercito a Przemysl in Galizia, ai confini con l’Impero russo. La guarnigione austriaca fu colta di sorpresa dall’offensiva russa e mio nonno, insieme con gli ufficiali e tutta la truppa, fu fatto prigioniero e deportato a Perovsk, nel Kazakistan, dove arrivò il 23 aprile 1915 e dove rimase fino alla pace di Brest Litovsk (foto 3).

Il 18 novembre 1914, mentre il padre era ancora intrappolato a Przemysl, Ernst diciannovenne si presentò al distretto militare per arruolarsi come volontario (foto 4). Un modulo compilato a mano nel quasi indecifrabile corsivo gotico lo descrive così: “Rosenbaum Ernst, residente a Vienna, di religione ebraica, studente liceale, arruolato il 18 novembre 1914. Capelli castano scuri, occhi marroni, sopracciglia marroni, naso normale, vaccinato, parla e scrive la lingua tedesca, altezza 1 metro e 70, taglia 14.”

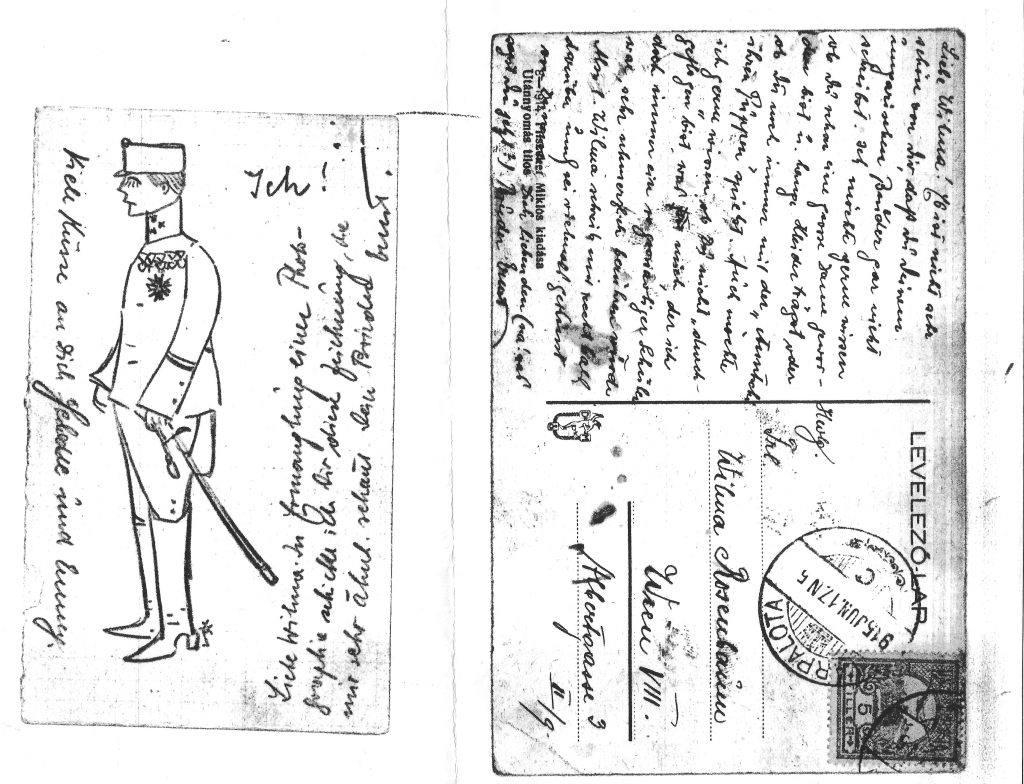

Dopo un lungo addestramento nella fortezza di Salisburgo, fu mandato in Ungheria a fronteggiare un attacco serbo, che non si verificò mai. La guerra per lui era ancora un gioco eccitante ma innocuo, come testimonia una cartolina con un autoritratto a china che inviò in quei giorni alla sorellina Wilma, che la conservò per 82 anni (foto 5). Le cose cambiarono nell’estate del 1916,

Sul fronte meridionale l’esercito austriaco era passato all’attacco, tentando di penetrare dal Trentino nella pianura veneta, Il 16 giugno il generale Cadorna iniziò la controffensiva, conquistando Gorizia e gran parte del Carso. In agosto ad Armin arrivò la notizia che il figlio era stato spostato su quel fronte, dove si combatteva accanitamente.

Ernst passò Natale del 1916 e Capodanno 1917 in Valsugana, fra Trento e Bassano. Il 29 aprile 1917 venne promosso tenente e nel suo fascicolo personale fu annotato che “esercitava un ottimo influsso sui suoi subalterni” e che era adatto “alla promozione al grado successivo”.

Il 21 dicembre 1917, colpito dai gas asfissianti italiani, fu trasportato in stato di incoscienza e con un principio di congelamento ai piedi all’ospedale militare di Inssbruck, Il 19 aprile 1918 fu dichiarato guarito e tornò al suo reggimento ma non prese più parte ad operazioni militari significative. Per lui la guerra era finita.

La sconfitta e lo smembramento dell’impero austro-ungarico resero precarie le condizioni di vita degli austriaci e in particolar modo dei viennesi. A Vienna si soffriva la fame. Nulla di strano quindi che migliaia di austriaci decidessero di emigrare, e tra di essi alcuni membri della famiglia Rosenbaum.

La prima ad espatriare fu Elena, la sorella maggiore di mio padre (foto 6). Si innamorò di un operaio viennese di religione ebraica, Bernhard Brumer, che trovò impiego a Vienna nella ditta Thonet-Mondus, celebre in tutto il mondo per i suoi mobili di legno curvato.

Nel 1922 la ditta Thonet affidò al giovane e brillante ex-operaio la direzione della filiale italiana, con sede a Milano, in piazza del Duomo. Nel novembre del 1922 Elena e Bernardo fecero il loro ingresso in Italia. La loro presenza è testimoniata da una serie di fotografie che li ritraggono sereni e rilassati in luoghi di vacanze, come la spiaggia dell’Hotel Sturla e le nevi del Mottarone.

Nel 1926 anche Ernst abbandonò l’Austria per l’Italia, il paese contro cui aveva combattuto dieci anni prima, e diventò “Ernesto”. A spingerlo a questo passo fu forse il desiderio di avventura, ma soprattutto l’opportunità di accettare il posto di lavoro offerto dal cognato. D’altra parte aveva già preso decisioni drastiche:

- nel 1919 si era convertito alla religione evangelica

- nel 1921 aveva ottenuto il cambio di cognome da Rosenbaum a Roedner, per segnare il distacco definitivo dall’ebraismo: una logica conseguenza delle dimissioni del padre dalla Comunità ebraica: voleva un cognome nuovo per un’identità nuova, ma il nazismo sarebbe stato di opinione diversa.

- poi vennero gli studi architettura all’università di Vienna, forse mai conclusi, e la decisione di intraprendere la carriera del commesso viaggiatore alle dipendenze di Bernardo, una decisione che commentò ironicamente in una divertente ballata che spedì da Dolo alla sorella Wilma:

“Ballata dell’allegro vagabondo trasformato in commesso viaggiatore: dedicata con un pensiero amichevole all’onorata signorina Wilma Rosenbaum dall’autore Ernesto Roedner: Il vispo vagabondo di un tempo/ come si è trasformato / perché egli, lo confesso/ commercia in carrozzine./ La Musa depressa, col capo nascosto,/ le si rivolta lo stomaco/ Non lo avrebbe mai creduto:/ commercia in carrozzine!”

Nel 1928 mio padre andò a Modena per lavoro e conobbe la sua futura moglie, Afra Rebecchi, che all’epoca aveva 16 anni e frequentava l’istituto magistrale, figlia di un carabiniere socialista e di una sarta. Afra era una delle ragazze più belle di Modena. Alta, snella, i capelli lisci e castani, aveva una rassomiglianza decisa con l’attrice Ingrid Bergman. Mio padre la notò mentre passava davanti all’istituto magistrale e ordinò al vetturino di seguirla fino a casa. Da quel giorno non smise di farle la corte, facendo la spola tra Modena e Milano, finché la futura suocera non decise di trasferirsi nel capoluogo lombardo con Afra e il fratello infermo Bruno, raggiungendo le altre due figlie che già vi lavoravano da tempo.

Il crollo di Wall Street creò ai miei parenti in Italia qualche problema economico: la Fratelli Thonet fallì e fu liquidata, e Bernardo intraprese una carriera indipendente come concessionario di vendita, entrando in relazione con una fabbrica di mobili curvati di Udine.

Anche mio padre dovette trovarsi una nuova occupazione: progettò a diffuse delle “tavole prospettiche” a reticolo, che consentivano di disegnare e progettare interni ed esterni anche a chi non avesse nozioni di prospettiva. Per dieci anni mio padre si occupò personalmente della vendita di queste tavole, che furono conosciute e apprezzate da scuole, ministeri, enti e fabbriche come la Caproni, la Franco Tosi, l’Alfa Romeo. Se mio padre avesse avuto un senso degli affari pari all’ingegno, avrebbe brevettato le sue tavole prospettiche, garantendosi una discreta rendita per gli anni a venire; invece il suo internamento in campo di concentramento nel luglio 1940 consentì a gente senza scrupoli di appropriarsi della sua invenzione.

Il 30 novembre 1934 Elena ed Ernst ricevettero da Vienna la triste notizia della scomparsa del padre, Armin Rosenbaum. La madre Enrichetta arrivò a Milano il 18 ottobre 1935, accompagnata da Elena che l’aveva assistita nello sgombero. La mobilia fu collocata nell’appartamento di via quattro stanze al secondo piano di via Monterosa 14, dove si stabilì con Elena e Bernardo (foto 7).

Nel gennaio 1938 la stampa italiana scatenò la campagna antisemita; il 13 marzo il Gran Consiglio del Fascismo avallò l’Anschluss dell’Austria alla Germania; dal 3 al 9 maggio vi fu la visita di Hitler in Italia; il 14 luglio fu pubblicato il Manifesto degli scienziati razzisti. Il 6 ottobre il Gran Consiglio propose i “provvedimenti per la difesa della razza”, trasformati in legge il 17 novembre.

- I matrimoni di cittadini italiani “di razza ariana” con cittadini di altre razze erano proibiti

- gli ebrei erano esclusi da impieghi statali, parastatali e di interesse pubblico

- gli insegnanti e alunni di razza ebraica erano allontanati dalle scuole pubbliche e relegati in scuole speciali.

- agli ebrei era fatto divieto di possedere terreni e fabbricati oltre un certo valore e di avere alle dipendenze domestici ariani

- gli ebrei stranieri dovevano lasciare il territorio del regno entro il 12 marzo 1939.

Bernardo, il marito di Elena, presentò un’istanza in cui, ricordando le proprie benemerenze, chiedeva una proroga; il prefetto diede parere positivo ma la direzione nazionale per la demografia e la razza non rispose; così Bernardo continuò a soggiornare nella presunzione che fosse stato accolto. Elena chiese di poter tenere una domestica ariana per assistere la suocera, ma la domanda fu respinta.

Ernst non presentò nessuna istanza: non essendo egli ufficialmente residente a Milano, preferì non attirare l’attenzione sulla sua situazione. Per questo motivo traslocò da via Monterosa e prese in affitto un appartamentino in via Reina 24, a Città degli Studi.

Il 10 giugno l’esercito francese era in rotta e Mussolini, respingendo una lettera conciliante di Churchill e l’appello di Papa Pio XII, dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna.

Mio padre e mia madre erano in piazza del Duomo ad ascoltare il discorso di Mussolini. Mio padre “si scordò” di togliersi il cappello e un ufficiale della milizia glielo fece volare per terra con una sberla. Mio padre guardò mia madre e non reagì.

Il 12 luglio mio padre venne convocato in questura “per accertamenti”. Dopo una brevissima riflessione, si presentò spontaneamente e venne arrestato. La stessa sorte toccò ad altri 384 ebrei con passaporto tedesco, tra i quali non figurava Bernardo, che sfuggì a questa prima selezione. Al suo ingresso a San Vittore dovette imprimere le proprie impronte digitali sul libro matricolare del carcere, accanto a quelle di ladri analfabeti, che firmavano con una croce. All’archivio regionale dello Stato di Milano si conserva il libro matricola del carcere del periodo immediatamente precedente, che registra gli “ingressi” fino ai primi di luglio. Colpiscono i primi nomi di professionisti stranieri, schedati come ebrei, con annotata la destinazione: un campo di concentramento.

Mio padre rimase a San Vittore diciassette giorni. Il 29 luglio il prefetto Marziali dispose il suo trasferimento sotto scorta nel campo di concentramento di Urbisaglia nelle Marche, in provincia di Macerata, insieme ad altri sessantanove ebrei con passaporto tedesco (foto 8).

Nel settembre 1940 esistevano in Italia già quindici campi. Urbisaglia era soprattutto luogo di internamento per ebrei stranieri. Ciò che dirò si fonda soprattutto sui ricordi di mio padre e di mia madre e quindi mi scuso se dirò delle inesattezze. Il problema principale del campo era il sovraffollamento: 123 internati avevano a disposizione solo tredici stanze abitabili, un corridoio e un salone d’ingresso.

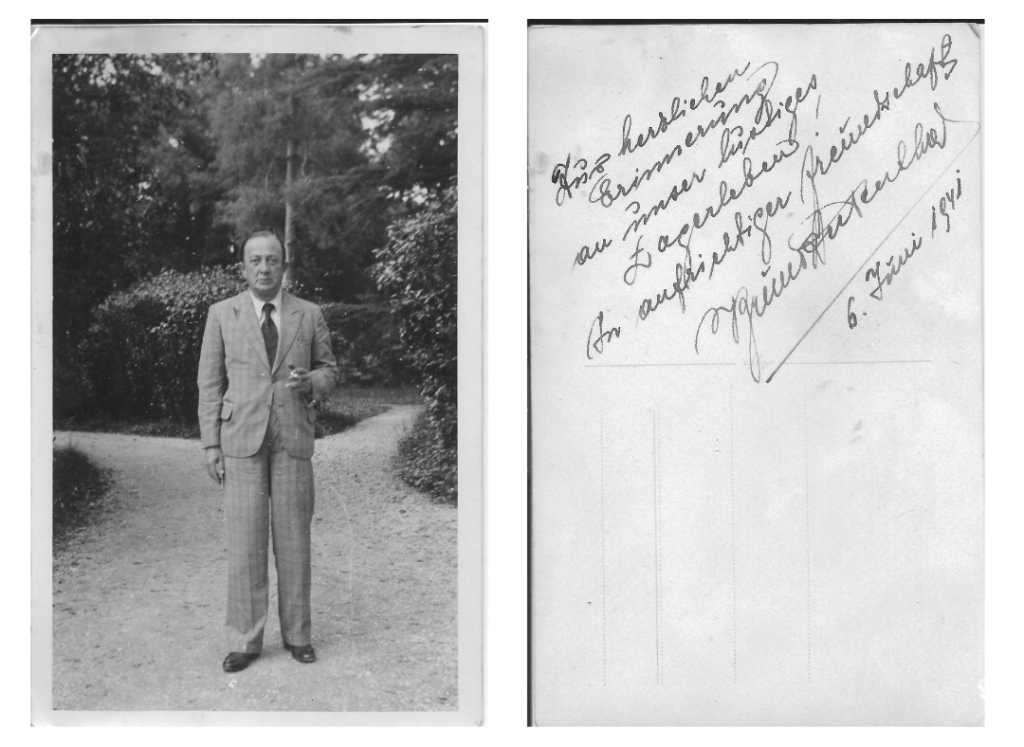

Il morale all’interno del campo tutto sommato era alto; gli internati venivano trattati bene e veniva loro concessa una certa libertà. Tale situazione è testimoniata da una serie di fotografie trovate in un armadio, in due delle quali compare mio padre. Nella prima è in giacca e cravatta, una mano in tasca. Nella seconda, presa evidentemente d’estate, è in maniche corte e bermuda (foto 9). In entrambe il volto è serio e pensieroso, non c’è ombra di sorriso, lo sguardo punta lontano, Sul retro della fotografia la mamma scrisse parole piene d’affetto: “Dove guardi, amore? Ti bacio, tua Afra”. Nel luglio 1941 gli inviò anche uno stupendo ritratto nel quale la somiglianza con la Bergman è davvero forte.

Altre istantanee ritraggono compagni di internamento. In una di esse, del 6 giugno 1941, compare un distinto ed elegante signore con l’immancabile sigaretta tra le dita, e la dedica in tedesco è abbastanza sorprendente: “In ricordo affettuoso della nostra allegra vita nel Lager” (foto 10). Mio padre strinse amicizia con alcuni internati che frequentò anche dopo la liberazione: Paul Schwenk, l’ingegner Leon Jaeger, Erich Malke.

Mia madre mi ha raccontato che a Urbisaglia mio padre corse un grave rischio per via di un cuoco troppo espansivo che gli appoggiò una mano sulla spalla. La sua formazione militare gli fece valutare quel gesto come un insulto. Ebbe una reazione violenta e si deve solo al buon cuore del cuoco se il suo scatto non ebbe conseguenze. Inutile dire che a Dachau questo gesto gli sarebbe costato la fucilazione.

Mia madre si diede subito da fare per cercare di far uscire mio padre, o almeno per farlo avvicinare a Milano, ma il prefetto Marziali diede parere negativo dando prova di una logica ineccepibile: “il soprascritto straniero risulta appartenere alla razza ebraica e la sua presenza non è ritenuta indispensabile in questa città”.

I miei genitori tornarono alla carica pochi mesi dopo, usando un’altra strategia, quella della conversione del papà alla religione cattolica, un passo all’epoca tentato da molti per sollecitare l’aiuto della Chiesa ai fini dell’emigrazione. Mio padre ricevette lezioni di catechismo nel campo e il 7 maggio fu battezzato e cresimato nella parrocchia di San Lorenzo a Urbisaglia Bonservizi. Suo padrino fu l’amico Emilio Winter, che l’avrebbe aiutato anche nel difficile dopoguerra, offrendogli un lavoro di rappresentante nella sua ditta di salumi.

Non bastando neppure questo, mia madre tentò la carta manzoniana del “matrimonio a sorpresa”. Le leggi per la difesa della razza proibivano i matrimoni misti, ma la mamma cercò di aggirare l’ostacolo e di sposare mio padre almeno in forma religiosa. Confidava così di avere più valide ragioni per chiedere per lui la protezione della Chiesa. Il matrimonio si celebrò il 9 agosto 1941 a Roma, nella Basilica di san Giovanni in Laterano. Mio padre era assente, e si trattava perciò di una “matrimonio per procura”. In tale rito, previsto anche dall’art.111 del Codice Civile, lo sposo o la sposa, impossibilitati per gravi motivi a presenziare al rito, vengono sostituiti da un prestanome.

A questo punto intervenne a favore di mio padre l’Opera San Raffaele, un’istituzione religiosa impegnata durante la guerra per assicurare l’espatrio ai cattolici perseguitati per motivi politici e razziali. Il direttore dell’Opera, padre Weber, chiese al ministero degli Interni di autorizzare un suo viaggio a Roma per predisporre le pratiche in vista di una sua possibile emigrazione in Argentina. L’istanza venne accolta e il 25 ottobre 1941 mio padre venne accompagnato a Roma.

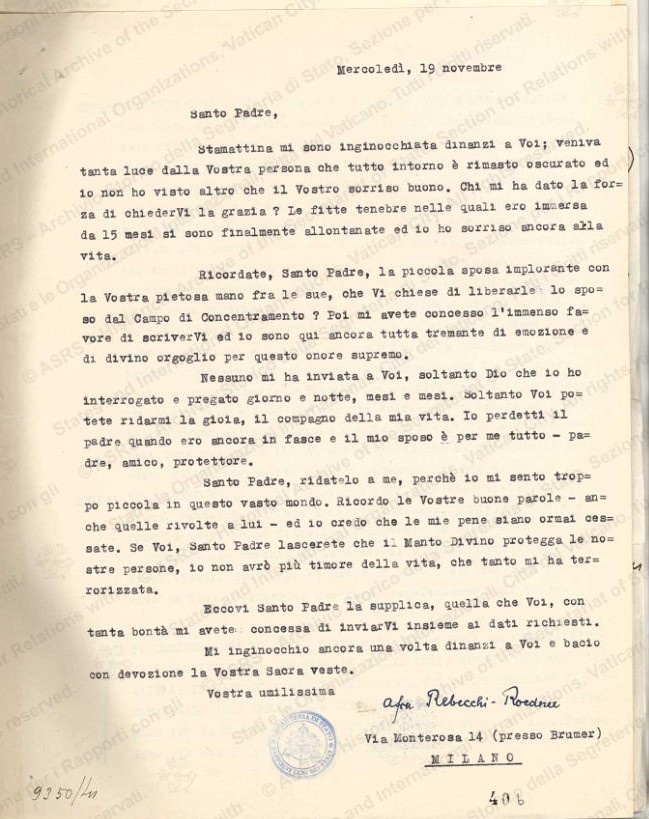

Non so se mia madre avesse già progettato il resto del piano, so di certo che i miei genitori si presentarono insieme a un’udienza generale del Papa, quelle in cui il pontefice riceve una volta alla settimana fedeli di tutto il mondo.

Mia madre si fece largo tra la folla, si portò in prima fila e quando il Papa le passò davanti gli afferrò la mano, trattenendolo e supplicandolo di intervenire in favore di mio padre. Pacelli non la respinse ma la benedisse, le suggerì di mettere per iscritto la propria supplica e di fargliela pervenire (foto 11).

Il 23 gennaio 1942 mio padre chiese il rilascio di un certificato di identità per trasferirsi definitivamente in America del Sud. Il documento gli venne concesso ma l’emigrazione si rivelò un progetto impossibile perché i miei genitori non potevano offrire al paese ospitante le garanzie dell’autosufficienza economica. A marzo mio padre ritornò a Urbisaglia.

E sabato prima di Pasqua mia madre ricevette una cartolina postale del marito, che la informava che stava bene e che era appena stato trasferito all’Aprica, in provincia di Sondrio, in stato di “libero internamento del comune, dove sarebbe stato più semplice andarlo a trovare.

Gabrielli aveva in qualche modo previsto l’intervento della diplomazia vaticana. Il 26 marzo 1942 il capo della polizia scrisse infatti al Nunzio Apostolico:

“A seguito delle vostre gradite premure, ho disposto che il signor Ernesto Otto Roedner sia trasferito dal Campo di Concentramento di Urbisaglia in un Comune della Provincia di Sondrio, come libero internato”.

La colonia dell’Aprica era nata per iniziativa della Delasem (Delegazione Assistenza Emigrati Ebrei) che in quegli anni, con il consenso del governo, offriva a migliaia di ebrei assistenza materiale, religiosa e morale, oltre a favorire l’espatrio di circa duemila di loro prima dell’entrata in guerra. L’aveva fondata Dante Almansi, presidente dell’unione delle comunità israelitiche italiane che, prima delle leggi razziali, era stato membro del partito fascista e vicecapo della polizia.

All’Aprica gli ebrei vivevano in un albergo di proprietà del podestà. Al suo interno erano in funzione diversi laboratori che rifornivano non solo gli ospiti della colonia ma anche gli internati di altri campi e i civili.

Mio padre arrivò all’Aprica il 6 aprile 1942 e vi rimase poco più di un anno. Mia madre poté andarlo a trovare sia pure clandestinamente, tornando spesso a Milano con delle provviste alimentari: a quanto pare gli internati, grazie alla generosità dei valtellinesi, venivano rifocillati più generosamente dei civili milanesi, alle prese con le ristrettezze del razionamento.

Nella primavera del 1943 il destino si prese la rivincita su mio padre e quella lieta “vacanza in montagna” si interruppe drammaticamente. Il 9 marzo fu assalito da febbre alta e brividi. Il medico provinciale diagnosticò “sospetta mielite” e prescrisse il ricovero urgente all’ospedale di Sondrio. Nel terzo giorno dall’inizio della crisi, mio padre perse completamente l’uso delle gambe. Venne richiesto il trasferimento all’istituto neurologico di Milano ma il ricovero fu autorizzato solo il 4 maggio.

Il ritardo scandaloso con cui avvenne il trasferimento e lo stato di emergenza in cui si viveva in città sotto i bombardamenti alleati impedirono che alla terapia a base di raggi X seguisse un’adeguata riabilitazione. Mio padre rimase paralizzato per il resto dei suoi giorni, ma la disgrazia non lo abbatté e il suo spirito restò indomito.

La notte dell’8 agosto 1943 i quadrimotori della RAF conversero su Milano: gli angloamericani avevano deciso di riprendere gli attacchi aerei per fiaccare il morale della popolazione e costringere il nuovo governo alla resa senza condizioni. All’alba di lunedì si contavano 500 incendi e 116 morti. Vennero colpiti anche l’ospedale Fatebenefratelli, il Piccolo Cottolengo e l’Istituto Neurologico. Mio padre restò illeso e mia madre fece recapitare ai suoi parenti a Cesenatico il seguente messaggio:

Milano 10-8-1943. Carissimi, Siamo salvi. Tutti gli ammalati dell’Istituto Neurologico sono stati trasferiti domenica a Vaprio d’Adda perché l’Istituto è danneggiato. Ernesto non è stato per nulla spaventato e a dire la verità neanch’io.

Ma i pericoli per mio padre, per sua sorella Elena e suo cognato Bernardo non erano certo finiti. L’ambigua politica di Badoglio diede ai nazisti tutto il tempo per triplicare le loro forze in Italia, creando nei territori occupati un nuovo governo fascista, la Repubblica di Salò. Si stava per scatenare la caccia all’ebreo, e neppure un invalido poteva più considerarsi al sicuro.

Nel gennaio del 1944 il Ministero dell’Interno della RSI tornò ad occuparsi di mio padre, chiedendo con insistenza che venisse dimesso e il 29 febbraio 1944 l’Istituto Neurologico rilasciava la sua lettera di dimissione, dichiarando il “netto miglioramento delle condizioni motorie agli arti superiori, mentre era in corso un trattamento intenso di massaggi manuali ed elettrici agli arti inferiori”.

Il 29 marzo il Capo della Provincia di Sondrio scrisse al ministero dell’Interno comunicando l’avvenuta “guarigione” di mio padre (in realtà tuttora paralizzato) e aggiungendo che il Comando Germanico aveva disposto l’internamento del Roedner nel campo di Concentramento di Fossoli (Carpi di Modena).

Un giorno di marzo fu annunciata la sua partenza per Fossoli per la mattina seguente, mia madre gli disse addio piangendo…ma il giorno dopo la mamma tornò a Vaprio, e mio padre era ancora là, per la prima volta dopo tanto tempo, col sorriso sulle labbra. Chi o che cosa l’aveva salvato?

Una certezza assoluta non l’ho ancora, ma ho tanti indizi.

- Tanti anni fa mia madre mi aveva espresso la convinzione che fosse stato “salvato dai partigiani” (foto 12).

- Nella zona di Vaprio era attivo un gruppo partigiano che aveva propri uomini tra i degenti e il personale paramedico.

- Probabilmente il parroco di Vaprio, che era anche presidente dell’ospedale, schedato dai fascisti come “sovversivo bianco” persuase la direzione sanitaria dell’ospedale a chiedere una nuova visita del medico fiscale. E il verdetto fu onesto e veritiero, Prefettura e Ministero non poterono che prenderne atto: “l’ebreo in parola trovasi tuttora ricoverato presso l’Istituto neurologico di Vaprio d’Adda e non può essere dimesso perché impossibilitato a muoversi per paralisi agli arti inferiori”.

- il 6 ottobre 1944 la 103esima brigata partigiana SAP assaltò la sede della Guardia Nazionale Repubblicana a Vaprio d’Adda, disarmando i militi e distruggendo gli archivi. Di mio padre e degli altri internati degenti all’ospedale non restò traccia. Da questo momento, almeno per le autorità locali, era diventato un malato come gli altri.

Il 27 aprile 1945 i miei genitori salutarono insieme l’ingresso a Vaprio d’Adda di una pattuglia corazzata che poneva fine a un incubo durato cinque anni. Restava il dubbio atroce sulla sorte di Elena e Bernardo a Cesenatico, dei quali mancavano notizie da oltre sei mesi. Purtroppo bastarono pochi giorni perché la prefettura di Forlì comunicasse la triste verità, poi confermata con maggiori dettagli dalle lettere di suor Pierina: erano stati arrestati e fucilati dai tedeschi a Forlì nel settembre 1944 (foto 13).

Restava da compiere il dovere di riportare a Milano l’anziana Enrichetta, e i miei lo svolsero in condizioni difficilissime, data l’invalidità di mio padre e l’interruzione di quasi tutte le linee di comunicazione, grazie a un’automobile e a un autista messi a disposizione dal Comitato di Liberazione Nazionale di Vaprio d’Adda.

Enrichetta non sopravvisse a lungo alla figlia e se andò un anno dopo. I miei genitori ne diedero il triste annuncio sul Corriere dell’8 ottobre 1946:

Raggiungendo in cielo la diletta figlia Elena Brumer e il genero Bernardo Brumer barbaramente trucidati dalle SS in Forlì il 20 [l’errore è nel testo] e il 5 settembre con altri martiri, è morta in Milano il 3 corrente, dopo tanto soffrire, la mamma Enrica Uiberall ved. Rosenbaum. Costernati, lo annunciano, a funerali avvenuti, i figli Ernesto Roedner con la moglie Afra Rebecchi, Emmy Mahler col marito e i figli (in America) e Wilma Weldler col marito (in Inghilterra).

Mio padre e mia madre ottennero dal Comune di Milano l’uso di un’abitazione in piazzale Brescia 2. L’appartamento fu requisito al padrone di casa e assegnato ai miei in coabitazione con un’altra famiglia poiché la carenza di alloggi nel dopoguerra era spaventosa. La mobilia proveniva in gran parte dall’appartamento della sorella.

Ernst, paralizzato alle gambe, venne equipaggiato con una serie di carrozzine a motore e a manovella, e iniziò la sua nuova carriera di rappresentante per la ditta di insaccati Wuerstel Kuh, di Emilio Winter, suo ex compagno di internamento a Urbisaglia.

Mia madre lavorava alla Stipel e con due stipendi i miei riuscivano a cavarsela. Possedevano un pianoforte, che mio padre usava dopo cena per intrattenere gli ospiti: le due sorelle di mia madre coi rispettivi mariti e gli amici ebrei conosciuti a Urbisaglia e all’Aprica.

Nel 1948 la sorella Wilma e il cognato Leo Weldler, reduce di Dachau e Buchenwald col numero di matricola tatuato sull’avambraccio, vennero da Londra in automobile a trovare i miei genitori e li portarono a fare una gita in campagna. Buone notizie arrivarono anche dall’altra sorella Emmy: il marito Georg aveva trovato un buon lavoro in California e riscattato la moglie e i tre figli dal “purgatorio” di Santo Domingo, dove si erano rifugiati dopo l’Anschluss.

Nell’estate del 1951 lo scetticismo religioso di mio padre fu messo a dura prova: il 57enne e invalido Ernst apprese dalla moglie che stava per avere un erede! Chi scrive nacque il 27 marzo 1952, e la straordinaria notizia venne rapidamente diffusa oltre oceano.

Approfittando delle condizioni favorevoli offerte dalla Stipel mia madre andò precocemente in pensione e si dedicò unicamente al suo lavoro di mamma; questo comportò una significativa riduzione delle entrate familiari.

Nel 1954, quando Heinz Mahler, terzogenito di Georg ed Emmy, venne a Milano a trovare lo zio Ernst e a conoscere il cuginetto, fu molto stupito di constatare che tre lampadine su sei del candelabro in salotto erano spente per risparmiare sulla bolletta.

Henry si trattenne a Milano una settimana, la mamma gli fece visitare il Duomo e il Castello e lui fotografò e ci filmò con la sua cinepresa militare 16 millimetri. Un filmato che ho visto con grande commozione 47 anni dopo, durante la nostra visita alla sua casa di Santa Clara nell’estate del 2001.

Sarebbe impossibile riassumere quanto è successo dopo.

Mio padre è morto nel proprio letto nel 1972, l’amata Afra nel 1988, e solo parecchio tempo dopo la sua scomparsa e lo sgombero dell’appartamento di piazzale Brescia ho cominciato a farmi delle domande sul passato della mia famiglia.

Sergio Roedner

Sergio Roedner è autore del libro Il piombo e l’anima (ATì, 2006), ambientato a Milano nel 1944, ispirato alla storia di Ruth, finita in un lager come sei milioni di altre storie, e del libro L’orologio di Armin. L’Europa, due guerre, una famiglia (Marinotti, 2002), nel quale ricostruisce le vicende della sua famiglia nell’arco di due secoli.